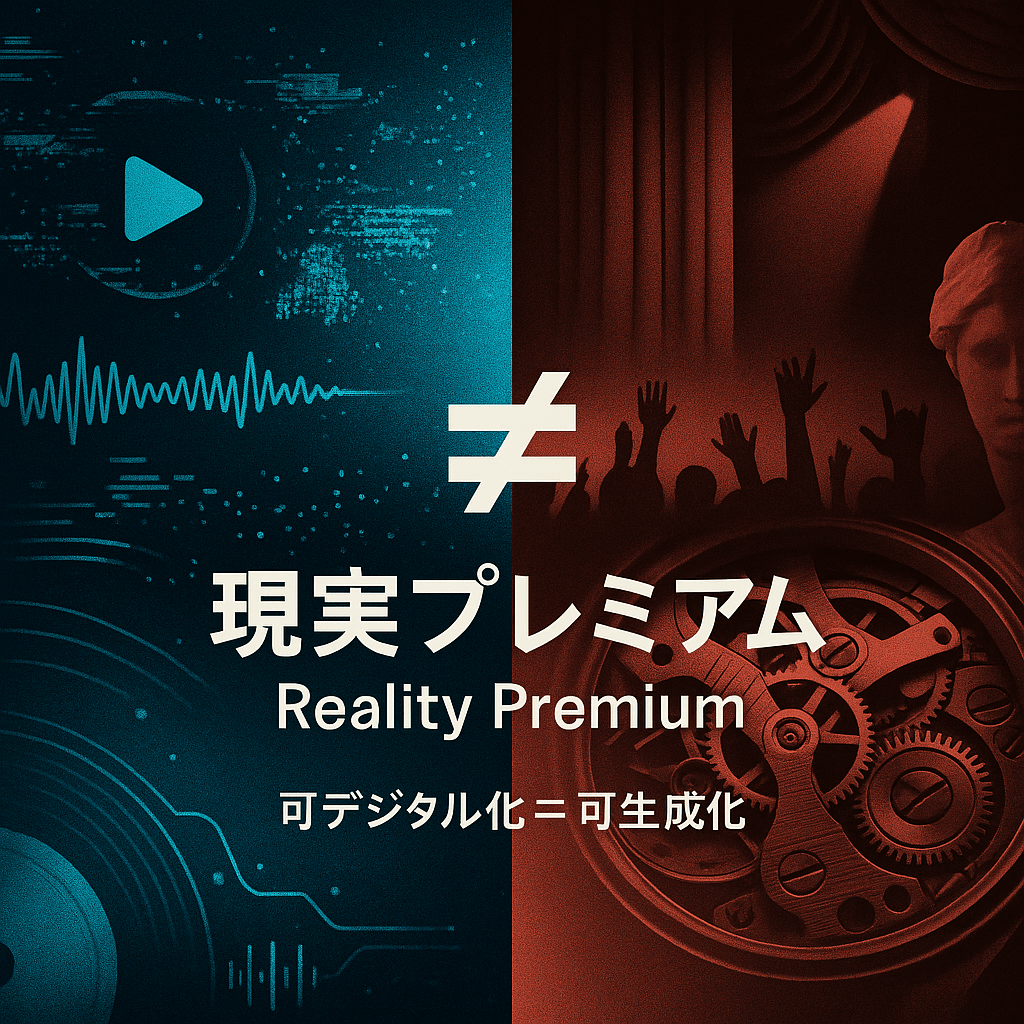

朝のコーヒーを淹れながら、無限に流れてくる音楽や動画を指先で切り替える。選択肢は天井知らず。けれど夜、ライブハウスでベースの低音が胸骨を震わせた瞬間、「同じ曲」のはずなのに値段の桁が変わる――誰もが一度は感じたはずの、この違いに名前をつけたい。その名が「現実プレミアム」だ。

デジタルはもともと「劣化しないコピー」を約束してきた。圧縮しても、何度転送しても、元データは擦り切れない。だが重要なのは、コピーで終わらないことだ。いったんビット化された領域は、学習可能になる。モデルが分布を掴み、統計的な“癖”を再現できるようになれば、コピーはやがて生成へと進化する。私はこれを「可デジタル化=可生成化」と呼ぶ。英語で言えば、Digitize it, and AI will synthesize it。音楽、画像、文章、コード、設計図、講義、契約文――入力も出力もビットで閉じるほど、生成の精度は上がり、限界費用はゼロに近づく。

ゼロに近づくのは価格だけではない。待ち時間も、在庫リスクも、運搬コストも、許容できる範囲まで摩耗していく。大量生産・大量配信・パーソナライズの三段ロケットが火を噴けば、「欲しい時に、欲しい形で、ほぼ無料」が当たり前になる。ここで多くの人は不安を覚える。「では、価値はどこへ行くのか?」――答えはシンプルだ。価値は現実に逃げ込む。だから“現実プレミアム”。

現実プレミアムを支えるのは、四つの柱だ。身体性、一回性、共同体験、そして物質の重さ。映画と演劇を比べるなら、映画は完璧に再生できるけれど、演劇には俳優の呼吸や場の湿度が乗る。音楽再生とライブパフォーマンスなら、同じ曲でも会場の空気の鳴りが加算される。超高解像度の画像と美術館の本物は、作品の前に立ったときの沈黙の質が違う。スマートウォッチがどれほど賢くなっても、機械式時計の巻き上げる感触と経年変化は、所有者の時間をゆっくりと刻み続ける。これらはコピーも生成もできない“余白”でできている。

誤解してほしくないのは、デジタルが敵だという話ではないことだ。むしろ、生成の時代は現実の価値を増幅する最高の下ごしらえになる。たとえばアーティストは、AIで無限にリミックスされた楽曲やファンごとの“推し向け”バージョンを配り、会場では一夜限りの構成と即興で観客の体温を上げる。ブランドは、仮想試着でサイズ選びの失敗を減らしつつ、最終的な仕立てを職人の手で仕上げる。レストランは、予約前に生成された「あなたの好みのプリフィクス」を提示しつつ、当日の香りと火入れで決定的な差をつける。集客は生成、収益は現実――この二段構えが新しい“王道”になる。

そしてこれは、私たちの「買い方」「時間の使い方」を静かに変えていく。スクリーン越しのコンテンツは、発見と学習のために惜しみなく使い倒せばいい。けれど、節目やごほうびや誰かとの記憶は、現実に投じる。舞台挨拶に足を運ぶ。小さなハコで聴く。旅先の路地で迷う。長く使う道具を選び、手入れを覚える。AIが上手に“代わり”を務めるほど、私たちは「代わりのないもの」を選びやすくなる。

ビジネスの設計思想も、ここで更新が必要だ。かつてはプロダクトそのものを有料化し、宣伝はコストだった。これからは逆になる。生成物は関係の入口であり、コミュニティの糊であり、現実体験への橋だ。価値の中心は、稽古場、カウンター、工房、スタジアム、街角に戻ってくる。そこでは不便が魅力に変わり、手間が物語になり、待つことが期待を育てる。

最後に式っぽくまとめるなら、価値は「身体性×一回性×共同体験×重さ」を「複製容易性×スケール」で割ったものに近づいていく。可デジタル化=可生成化が進むほど分母は大きくなり、だから分子――現実――を意識的に太らせる必要がある。AIはコピーも生成も上手にやってくれる。だったら私たちは、匂い、触覚、気まずさ、時間のかかり方、そして誰かと同じ場を共有することを、設計し直せばいい。

現実プレミアムとは、「高くなったから仕方なく払う」ものではない。そこにしかない体験へ、自分の時間と注意とお金を気持ちよく投じるための、新しい言い訳だ。スクリーンを閉じて、街へ出る。生成が整えた地図を手に、唯一無二の場所へ向かう。その往復運動こそが、これからの豊かさになる。

コメントを残す